Témoignage d’un pionnier de la RSE dans l’événementiel : Interview de Jean-Claude HERRY

par Franck d’Agostini

Jean-Claude Herry a débuté sa carrière comme musicien, participant activement à la scène rennaise des années 80. Après avoir dirigé des associations culturelles, il se lance en 2009 dans le conseil en développement durable auprès des acteurs de la culture et rencontre Xavier Parenteau en 2013. Ils développent tous les deux Herry Conseil, devenu Ipama depuis 2022.

De la scène rock Rennaise à la transition écologique et solidaire

Jean-Claude, peux-tu nous raconter ton parcours en quelques mots?

J’ai commencé ma carrière de musicien à 20 ans. J’ai joué dans des groupes de rock, dans un premier temps à Brest, puis à Rennes, où j’ai participé à la Scène Rennaise des années 80, une scène pas mal médiatisée à l’époque. J’ai fait ça jusqu’au début des années 90, ce qui m’a amené à jouer dans de nombreux festivals et salles de spectacles. Ensuite, j’ai dirigé des associations de conseil auprès des acteurs culturels pendant une dizaine d’années avant de lancer Herry Conseil en 2009, devenu ensuite Ipama en 2022.

Les prémices de la RSE dans l’événementiel

Comment t’es-tu intéressé à la RSE à l’époque où elle était encore peu connue ?

Ces questions – à l’époque on parlait de développement durable – sont apparues d’abord dans le milieu des festivals. En 2005, en Bretagne, le Collectif des festivals engagés a été créé à l’initiative notamment des Trans Musicales et des Vieilles Charrues, en prenant pour modèle l’Agenda 21. A cette période, je faisais du conseil auprès des acteurs culturels dans le Var et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les Verts étaient assez présents dans la majorité qui venait de gagner les élections régionales, et cela coïncidait avec la création du Projet ITER, générateur de ressources pour la collectivité. Les Verts ont alors négocié une enveloppe pour accompagner les acteurs de la culture, dont notamment les festivals, dans leurs transitions. C’est comme ça que je me suis lancé.

Un secteur en pleine mutation : le regard de l’expert

Quels sont les principaux changements que tu as observés depuis que tu accompagnes les acteurs de l’événementiel sur la RSE ?

La première évolution majeure est qu’aujourd’hui, tous les acteurs sont concernés et mieux informés. Quand j’ai démarré en 2009, il n’y avait que les festivals qui s’engageaient, ça bougeait un peu du côté de l’événementiel mais c’était loin de mon secteur. Les salles et les lieux sont arrivés beaucoup plus tard : il y a eu un effet COVID, ça a été un révélateur pour les prestataires, les lieux, les organisateurs d’événements.

Le COVID a changé plein de choses dans la tête de beaucoup de gens. Les postes ont été maintenus grâce aux soutiens publics, les équipes sont restées en place mais chez elles, sans savoir trop quoi faire. Les dirigeants de structures ne savaient pas comment garder le contact avec les équipes. Il n’y avait pas de production, donc il fallait trouver comment faire avancer les projets et occuper les équipes.

La transition nécessite du temps pour s’y atteler, et là le temps était disponible donc beaucoup se sont saisi de l’opportunité. Ça coïncidait avec le lancement de l’Appui Conseil Afdas: ce nouveau dispositif a permis de profiter de l’expertise de cabinets comme le nôtre pour être accompagné.

Depuis, la structuration du marché s’est accentuée : beaucoup d’offres se sont créées, beaucoup de labels, d’indépendants, de concurrents ou des têtes de réseaux pour fédérer les acteurs sont apparus. Tous les syndicats et têtes de réseaux ont produit des documents, des livrables, ont recruté sur ces sujets et s’en sont emparés pour aider leurs adhérents. Maintenant, il y a des interlocuteurs au sein des têtes de réseaux qui permettent d’accélérer les choses et de trouver des échos à la démarche.

Les acteurs du secteur ont un meilleur niveau minimum de connaissances sur la RSE : beaucoup d’informations circulent, le sujet est devenu médiatique, fédérateur et désormais incontournable. Les directions adressent les enjeux de transition écologique et solidaire, sous la pression des “jeunes” équipes, en attente d’un engagement.

Mais la traduction dans les organisations n’est pas encore forcément évidente. On constate de très grandes différences en termes d’implication et de maturité selon les acteurs.

Les nouveaux enjeux de la RSE : vers une approche globale

Dirais-tu que les enjeux prioritaires en matière de RSE ont évolué pour les organisateurs d’événements ?

Au début, les festivals travaillaient sur les déchets, puis en faisant des calculs et des bilans, la donnée carbone a amené une compréhension différente des impacts et fait émerger d’autres priorités : la mobilité et l’alimentation.

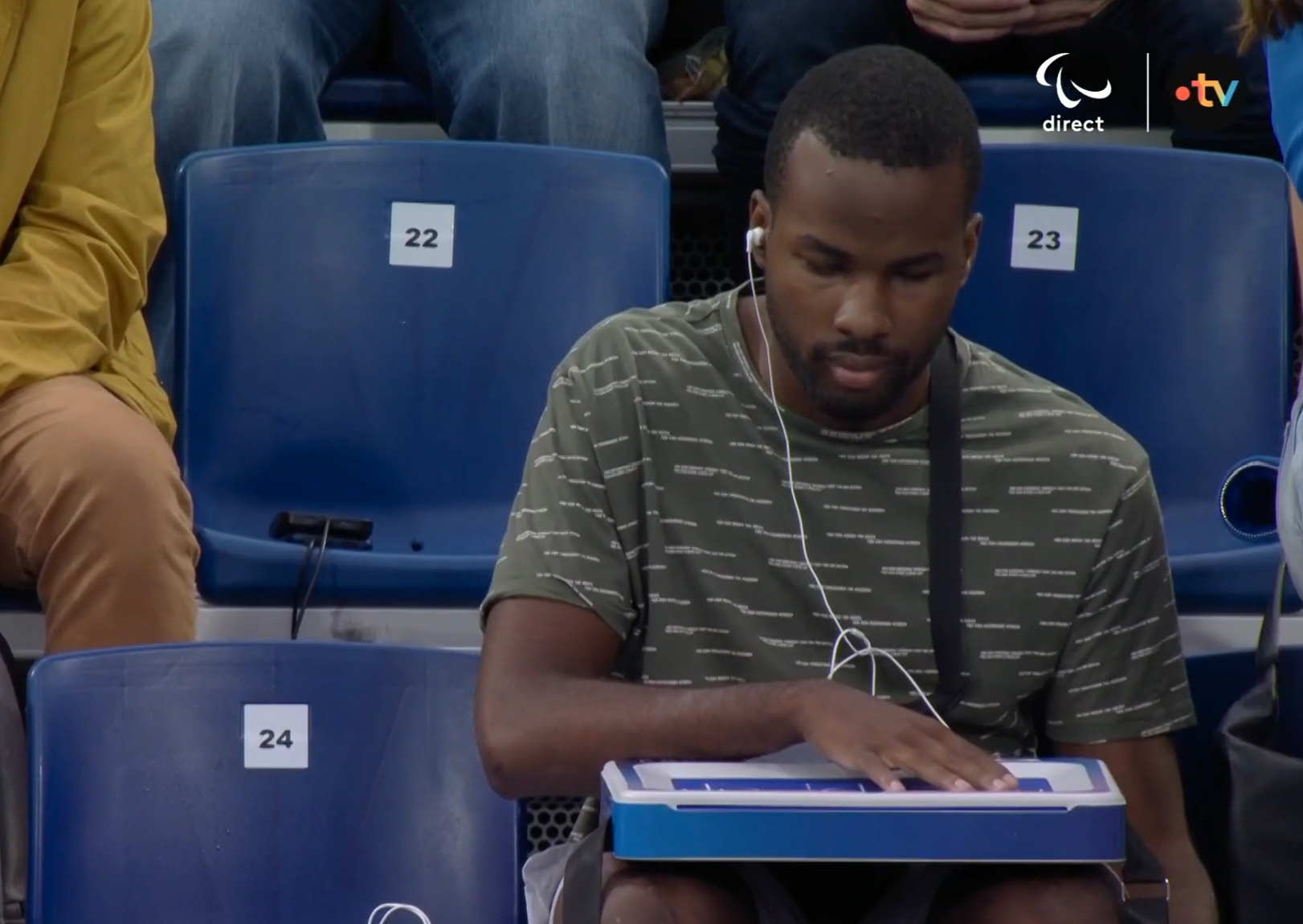

Des groupes de travail et acteurs associatifs comme The Shift Project ont permis de poser des données chiffrées sur les impacts des événements et de faire avancer les réflexions. Dans les secteurs dans lesquels nous travaillons (sport, culture, tourisme), les missions d’intérêt général sont au cœur des projets, des activités et des cahiers des charges, avec des engagements sur des questions sociétales (accessibilité, inclusion). Dans notre secteur, c’est “déjà là”, notamment chez les acteurs associatifs.

Les enjeux pris en compte sont beaucoup plus vastes qu’auparavant et désormais, de nombreux outils cadrent l’engagement et s’appuient sur des référentiels reconnus.

La RSE est devenue une démarche globale qui doit être pilotée en interne à travers une fonction occupée par un ou plusieurs postes pour les structures qui peuvent y dédier des ressources humaines. Les plus petites y consacrent des « morceaux de postes ». La RSE n’est plus assimilée à un seul sujet : si on veut structurer une démarche complète, il faut reprendre tout à la base, et engager toutes les fonctions support.

Selon toi, quels sont les principaux défis que les acteurs de l’événementiel devront relever dans les années à venir ?

Les concepts ont changé, on parlait du développement durable, puis des transitions, maintenant du Donut, des limites planétaires, de transformation, d’économie régénérative. Les mots changent, l’ambition se précise, devient de plus en plus grande au gré de l’évolution des connaissances.

La RSE permet de mettre des sujets sur la table, de mettre les moyens pour les traiter, de créer de l’engagement et du lien, de la cohésion au sein des organisations. Son effet est positif mais notre trajectoire collective n’est pas à la hauteur des enjeux.

On voit, avec nos clients, qu’on est pris dans un système, dans une économie qui impose ses limites au changement.

Nous allons pouvoir tester avec Ekhoscènes et le projet M.A.T.R.I.C.E. quels changements sont possibles dans un secteur très concurrentiel, celui du live. Beaucoup d’acteurs du secteur travaillent sur ces notions, définissent des leviers d’action (moins de matériel, moins de jauges, etc.). Dans le secteur culturel, les réflexions sur la sobriété vont très loin, on travaille par exemple sur le renoncement à certaines pratiques en raison de leur impact environnemental (les dates uniques, la programmation internationale, certains éléments de scénographie), certains formats (les grands formats), certains modes de transports (l’avion) etc.

L’IA est également un sujet symptomatique : les petites organisations essaient de travailler à leur échelle pour réduire l’impact de la venue d’un artiste. En parallèle, des investissements massifs sont faits dans le développement de Data Centers pour l’IA, avec des ordres de grandeur largement supérieurs en termes d’impact.

Cet « effet ciseau » peut générer un grand écart, beaucoup de frustrations, voire des tensions et des polarisations qui peuvent être inquiétantes.

Événementiel : les défis de demain

L’engagement doit-il se réinventer ? Si oui, comment ?

Évoluer tout seul c’est difficile, mais en commençant à travailler au niveau des filières et des têtes de réseaux, ça devient intéressant car les interdépendances y sont fortes.

La clé est de travailler en collectif à une échelle large pour changer ensemble les règles, les services, les lois, pour que tout le monde puisse avancer et être sur un pied d’égalité. C’est du travail de long terme et surtout pas individuel.

J’ai eu la chance de vivre la Conférence Entreprises pour le Climat Parcours Nouveaux Imaginaires, d’être au contact de ce milieu militant pour transformer les choses. Les transformations se font à la marge, les entreprises actuelles vont réorienter une partie des activités. Mais des modèles émergents dans des économies marginales font des choses différentes à toute petite échelle et proposent de nouveaux modèles.

Il y a un vrai mouvement en France et beaucoup d’énergie positive. Un modèle français et européen de voir les choses autour du bien commun émerge. La tendance géopolitique c’est d’aller à l’inverse, de battre en brèche et prendre à revers tous les débuts d’engagements depuis 10-15 ans. On voit le lobbying pour essayer de supprimer la CSRD, donc la RSE doit faire face à ces forces contraires.

La question des récits est très présente, les idées, les histoires comptent. Ce qui est intéressant, c’est que le sujet est attaqué à 360°. La CEC est une entrée, la RSE en est une autre, celle des récits en est une troisième. Les idées, les histoires qu’on raconte, la façon dont on en parle, les nouveaux imaginaires autour de la post-croissance, la décroissance, comment on promeut ces modèles sont des sujets essentiels.